【CSS入門】 CSSの構造

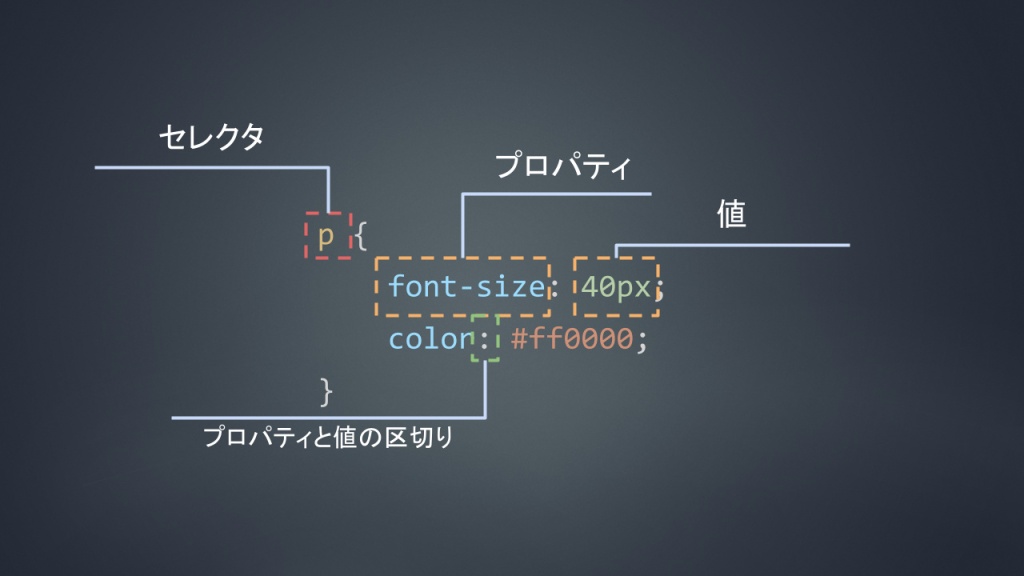

CSSは、対象となるHTMLのタグ群 (セレクタ)、見た目の項目名とその値の3つで構成されています。

ここではそれらの基本的な書き方を学んでいきましょう。

例

例えば、pタグの文字を大きく、色を赤くしたい場合は次のように書きます。

p {

font-size: 40px;

color: red;

}

それぞれの細かい値に関しては、CSS入門のページ等を参照してください。

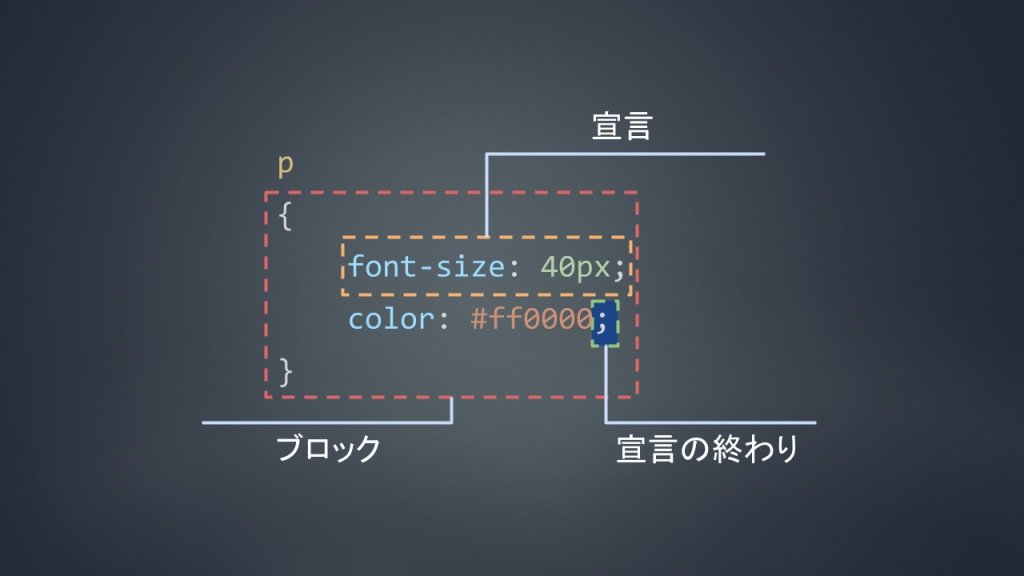

構造は、このように分かれています。

また、このひとまとまりのコードを規則などと呼びます。

用語が多いですね。正直なところ、用語自体はセレクタだけ覚えておけば十分です。プロバティも用語覚えておいたほうが便利、という程度です。 (用語は知らなくても、構造は知っておく必要があります。)

セレクタで指定した部分に対し、ブロック内のすべての宣言を反映するという構造です。

つまり、

セレクタ {

プロパティ: 値;

プロパティ: 値;

プロパティ: 値;

}

のような構造になる、ということを覚えれば十分です!

セレクタに関しては、下のページに載せています。

種類が多く、いきなり全部把握しようとするのは無茶なので、タグ名、クラス名、ID名の3つを、少し慣れたら子孫要素の指定を把握すると良いと思います。

複数の規則を用意

上の例では1つだけでしたが、複数書きたい場合は並べるだけです。

p {

font-size: 40px;

color: #ff0000;

}

.desc {

font-size: 0.75rem;

border: 1px solid #ccc;

}

#main {

margin: 0;

padding: 0;

}

書く際の注意点

HTMLの時と同様に、全角文字に注意が必要です。

CSSでは、コメントとURL以外は全角文字は使いません。

CSSが動かないと思ったら

動かないときは、大概以下のいずれかです。

- 全角が入っている、コロンを忘れる、値が正しくないなど、文法エラーを起こしている

- セレクタを間違えている

- セレクタの優先順位が負けている

のいずれかであることがほとんどです。

3つ目に関しては、後の章で確認しましょう。

まとめ

CSSの構造で重要なのは、セレクタ、プロパティ、値の3つです。まずはセレクタで見た目を反映したい場所を指定し、波括弧を書いたらその中に見た目の宣言を列挙します。

次は早速見た目を設定していきましょう!